高剛性減速機 製品コラム

関係者に聞いてみた!

知って得する

UXiMOインタビュー

このコーナーでは、高剛性減速機「UXiMO」の関係者が、製品の魅力などについてお答えさせていただきます。

19回目のテーマは「高剛性減速機中実タイプDGSとギアヘッドタイプの取付方法」です。

「どうやってモータを取付するの?」「どこで位置決めをするの?」「取付のイメージを教えてほしい!」といったお声をいただいておりますので、セールスエンジニアのナーリンにインタビューします。

RIN

ナーリン

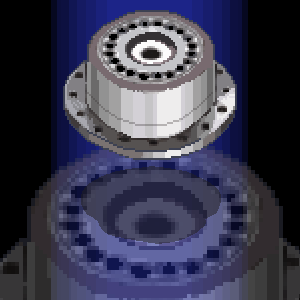

中実タイプ(DGS)の取付方法

「ナーリン、こんにちは。「高剛性減速機 中実タイプ(DGS)とギアヘッドタイプの取付方法」について、ご質問が届いております。」

「了解です。それでは「中実タイプ(DGS)の取付方法」からお話ししますね。

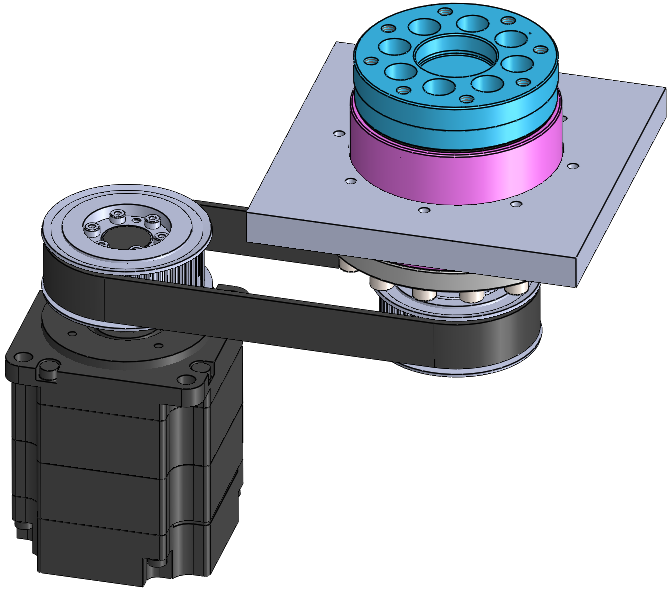

一般的な「タイミングベルト連結仕様」と「サーボモータ直結仕様」をご紹介します。

まずは、モータとタイミングベルトの連結です。

イラストで確認してもらった方が分かりやすいと思います。

実際の動きは、中実タイプ(DGS)のデモ機で、ご紹介しております。

断面図を見てもらうともっと分かりやすいかな。」

「駆動源であるモータ取付位置を離して、減速機を運転させることも可能ですね。」

「そうなんです。また、モータの取付向きを逆にすることで、軸方向にスペースを広げず、

装置へ設置することも可能です。

また、デモ機の動画では「ギア連結」も紹介していますよ。」

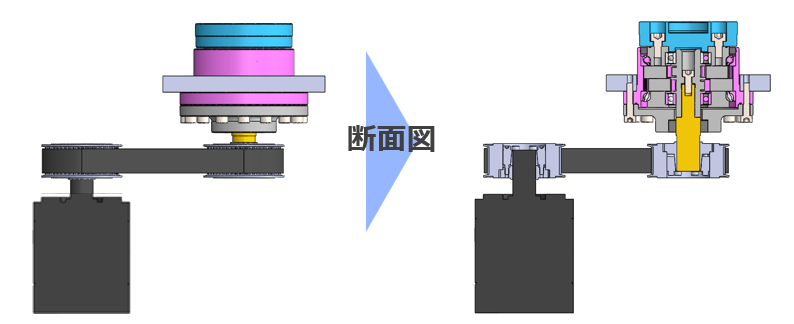

「減速機を固定する場合の「実際の位置決め/固定方法」はどうするのか、教えてください。」

「減速機を固定するために、通し穴を使用した場合のイメージはこんな感じです。」

通し穴使用時、お客様で取付を検討する際に“タップ(ねじ)”と“通し穴“の使い分けが可能です。

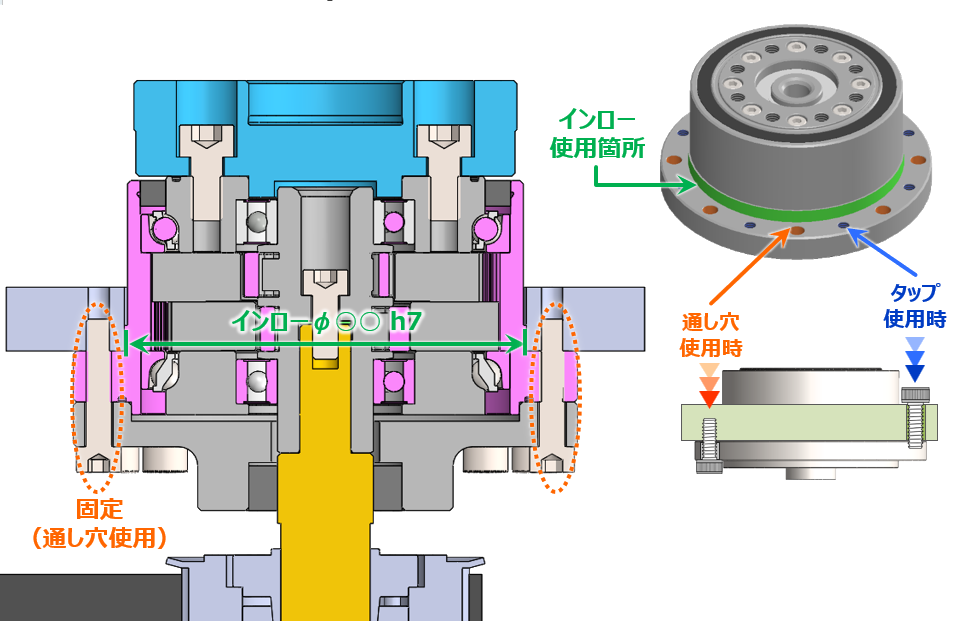

「出力部の位置決め/締結方法」は下記を参照くださいね。」

入力部の位置決め/締結方法

「次は「入力部の位置決め/締結方法」について教えてください。」

「入力部の位置決め/締結方法」は下記を参照に行ってください。」

隙間をなくすようにシム挿入などで調整が必要となりますので

ご注意くださいね!

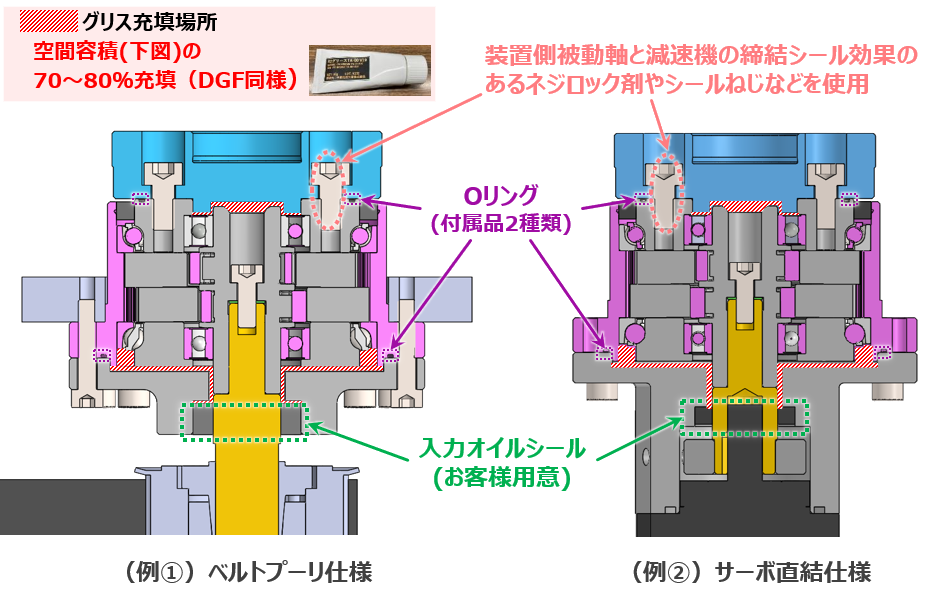

「また、中実タイプ(DGS)は「グリス充填および密封」が必要となります。

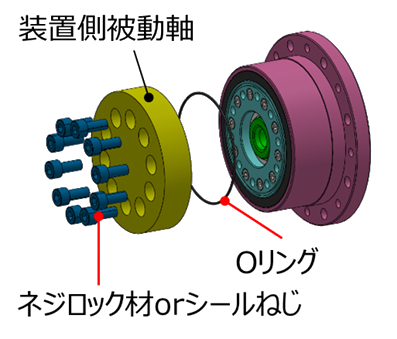

下記のとおり、減速機の入力側、出力側の各箇所に付属のO-リングや

入力オイルシール(お客様でのご用意)を装着し、密封構造をとってくださいね。」

「装置側の取付イメージは下記を参考にしてくださいね。」

「他にも、お客様のご要望に合わせたモータブラケットでの「サーボモータ直結仕様」例をご紹介します。

後ほど紹介する「ギアヘッドタイプ」であれば、お客様にブラケットを用意してもらう必要はありませんが、例えば下記のピンク部分ブラケットを「限りなく薄くしたい」など要望がある場合は、お客様の方でブラケット・中間連結軸等をご用意いただくことで、よりコンパクトな組込みをすることが可能です。」

「中実タイプ(DGS)の詳しい取付方法のご説明ありがとうございます。

仕様用途で取付方法も変わるので、もっと知りたい!とかこんな時はどうしたらいい?

とか気になることがあればセールスエンジニアの「ナーリン」に問い合わせをお願いします。

また「大口径中空タイプ(DGH)」と「扁平・軽量タイプ(DGF)」の取付は

以下のリンク先で紹介しています。」

・大口径中空タイプ(DGH)取付方法

・扁平・軽量タイプ(DGF)取付方法

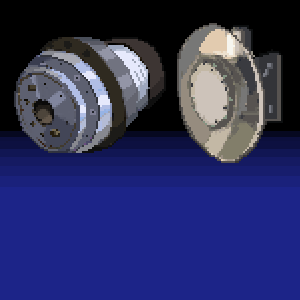

ギアヘッドタイプの取付方法

「引き続き、高剛性減速機 製品コラムの18回「ギアヘッドタイプの特長」で紹介しました

サーボモータとの連結が簡単、お客様のお手間の提言に繋がる「ギアヘッドタイプの取付方法」について教えてください。」

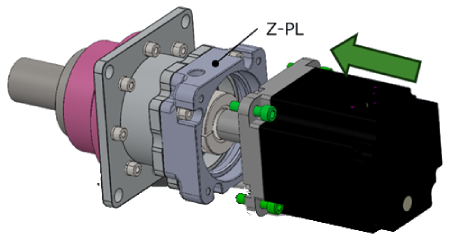

「はい。「ギアヘッドタイプの取付方法」は、「モータの取付」と「装置側の取付」について、

個別に説明しますね。

まず「モータの取付」です。大きく二つの工程があります。」

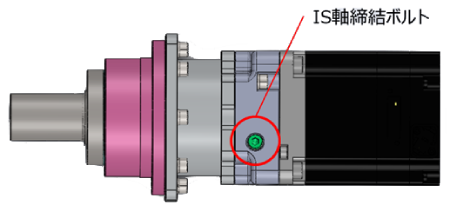

① サーボモータをZ-PLに取付

② IS軸締結ボルトを締結

①と ②の取付順を逆にすると、モータ、減速機の軸受に大きな負荷がかかり、破損する可能性がありますので、ご注意くださいね。

「ギアヘッドタイプでは日本国内 / 海外の主要なメーカーのサーボモータを取付できます。サーボモータの仕様は変更される場合がありますので、ご発注時にはサーボモータフランジ寸法と当社減速機モータ取付部の寸法を必ず入力軸・フランジ形状詳細図でご確認くださいね。

(リンク先:2024年10月現在の代表例)

取付作業の詳細については、リンク先で詳細をご紹介しています。」

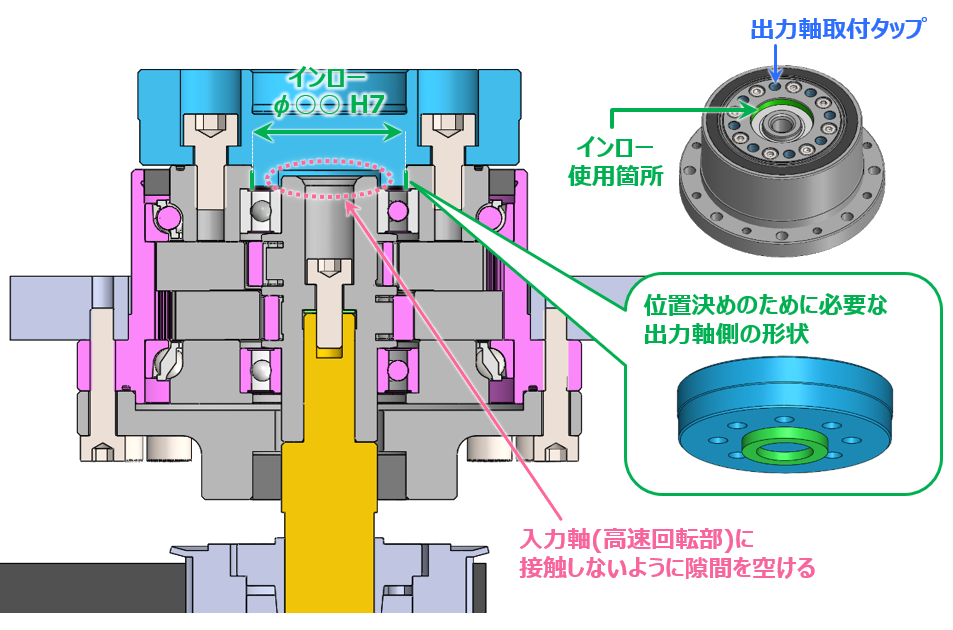

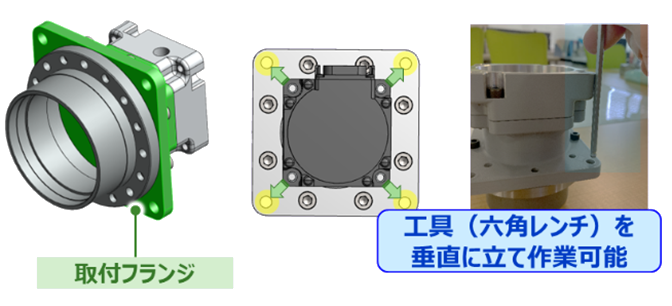

「装置側の取付、「四角形状の角フランジ」についても教えてください。」

「角フランジ!RINちゃんも製品に詳しくなってきましたね。

装置に減速機を取付する際、モータブラケット部に干渉せずにボルトが締められるよう、

通し穴を外側へ広げる目的で角フランジ形状となっています。

実際の作業は下記をご参照ください。」

「ナーリン今回もありがとうございます。

そういえば茶ねこさんが出てこなかったな。寒いしこたつで寝ているのかな?

皆さんからのご質問がたまってきましたので、

次回は「お問い合わせ・質問スペシャル」を予定しております。

お楽しみに! バイバーイ。」